前回7月22日にホーム元気村でガスがかかりながらもSV245ユニバーサルズームを使い、いくつかのDSO(DeepSkyObjects)を楽しみました。

実はその時にSV245ユニバーサルズームを使っていると、ズームリングの動きが徐々に渋くなり、最後には動かなくなってしまいました。

その時は何かが引っかかっているのかな?弄っているうちに動くかも!くらいに軽く思っていました。

帰宅後に確認しても、9㎜の位置で完全に固定されたまま全く動く気配もありませんでした。特に無理な力を加えたわけでもなく、使うのも2回目でした。

これはまずいな!と思い、SV-BONYさんに現状をメールにてお知らせいたしました。

すぐに返信があり、送料着払いで送って欲しい旨、また調査すると同時に検品した新しいものをお送りしますとのことで、非常に丁寧にご対応いただきました。

もしSV245をお使いで同じような症状があるようでしたら、すぐに連絡されることをお勧めいたします。

そして少し経って新たに新品のSV245ユニバーサルズームが届きました。

ズームは軽くスルスルと気持ちよく動きます。

今回は元気村よりはるかに空の暗い開田高原でSV245ユニバーサルズームを試してみます。

機材は前回同様 主砲の40㎝ドブソニアン。

焦点距離は1800㎜なので、SV245ユニバーサルズーム8㎜~16㎜を使うと113倍~225倍になります。もう少し倍率を低くしたいときはナグラータイプ4-22㎜82倍を使えばこの2本でほぼほぼの天体はカバーできると思います。

それに念のためEWV32㎜47倍、SV215 3㎜~8㎜プラネタリーズーム225倍~600倍をいれ、見比べるためにSV230スーパーズーム8㎜~20㎜で90倍~225倍、オールドナグラー13㎜138倍、を準備しました。

これにO-3フィルターとUHCフィルターが接眼部のフィルタースイッチに装着してあり、準備は完璧!

暗くなってすぐにM13球状星団を導入し、16㎜113倍からじっくり見ながら1㎜ずつズームアップしていきます。 視野の広さは一定のままM13が大きくなっていき、ピントのズレもないように見えます。ただ習慣的に倍率が変るとピント位置の確認のためピントノブを回してしまいます。

8㎜225倍まで気持ちよく倍率が上がっていきますが、M13は10㎜180倍あたりの見え味が私は好きです。

M27亜鈴状星雲を導入、これは明らかに16㎜94倍がぴったりでたくさんの微恒星の中に浮かんだように見え見栄えがします。そして亜鈴状に見えていた星雲がOⅢフィルターを入れると、くびれがなくなりラグビーボール状に見えてきます。

薄雲か、ガスか、その両方か、ほとんど星が見えない時間もあるが、天頂から西に傾いた夏の大三角あたりが比較的抜けている感じなので、NGC6826まばたき星雲に向けてみる。 夏には毎回見るほどの見慣れた惑星状星雲です。 NGC6826まばたき星雲は小さいのでなるべく倍率が上げたいので16㎜で視野の中心に持ってきて一気に8㎜225倍に上げました。中心星だけが見えたり、周りの星雲が見えたりいつ見てもおもしろい!

アイピースを差し替えなくてもちょうど良い倍率を見つけ出すことができるのが、このV245の最大の魅力で使い始めたら手放せなくなるものです。

最後にNGC6888クレセントネビュラを見るためにナグラータイプ4-22㎜に替えてOⅢフィルターで覗いてみる、「わぁ~」感動的な美しさがありました。

覗きやすさ、視野の広さ、星の美しさ、すべてが1枚上手でした。前回の第2報でもそんなことを書いたかと思いますが、これは開発のコンセプトが違うため仕方がない差です。よってどちらが良いとか悪いとかの比較はできません。もっと言えば両方持っていればいろいろな宇宙を見せてくれる大変価値のある2本のアイピースかもしれませんね。(持っていった他の4本はほとんど出番がありませんでした)

第2報と同じような内容になってしまいました。

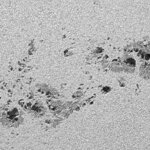

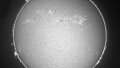

次回はC11で月面を中倍率~高倍率で眺めてみます。

コメント